企画展『開館44年収集の軌跡Ⅰ 〇△□ 美濃桃山陶の形展』

はじめに

シリーズ第1回のテーマである「美濃桃山陶」は、茶の湯が流行した安土桃山時代から江戸時代初頭(16世紀末~17世紀初)に美濃で生産された茶陶のことをいい、黄瀬戸、瀬戸黒、志野、織部といった種類があります。当時、美濃桃山陶生産の中心となった窯の1つが土岐市にある国史跡「元屋敷陶器窯跡」です。この窯跡近くに建てられた当館では、元屋敷窯の出土品や伝世の美濃桃山陶を資料収集の中心に据えてきたことから、まずはこのコレクションを振り返ってみたいと思います。

本展のタイトルにある「〇△□」は、茶の湯の流行に伴い起きた器形の変化を表します。美濃桃山陶の誕生によって、ロクロ成形による正円形が基本だった陶器の形が変化していきます。作品を横からみたり、上からみたり、様々な視点で観てみたら、いったいどんな形がみえてくるのでしょうか?どうぞ、お楽しみください。

ロクロが生み出す形

古墳時代(5世紀)、朝鮮半島から日本へと陶器の製造技術が伝来します。そのとき、轆轤(ロクロ)による成形技術も伝わりました。以後、現在まで、手動か電動かといった動力の変化はあれど、ロクロを用いた成形は陶磁器製造の基本となっています。

陶土を置いた円盤を回転させることによって生み出される器形は正円形であり、ロクロは均質な形状を量産することに適した技術です。

-

1 ロクロ成形された美濃焼

美濃焼は、飛鳥時代(7世紀)の須恵器の生産に始まります。以後、平安時代の灰釉陶器、鎌倉~室町時代の山茶碗、室町~安土桃山時代の大窯製品(施釉陶器)と、時代により生産品を変えながら現在に至るまで生産が続いてきました。ロクロによる成形技術は、美濃へ須恵器の製造技術が伝わった際にもたらされました。

茶の湯の格式 唐物の形

粉末にした抹茶を飲む「点茶法」は、鎌倉時代初頭(12世紀)に中国・宋より禅宗とともに伝来し、禅宗寺院から貴族や武士階層へと広まり、室町時代(14世紀)には「茶の湯」の形式が確立しました。この時期の茶の湯は、「会所」という空間を中国製の茶道具「唐物」で豪華に飾り付けるものでした。茶陶でも天目茶碗や青磁碗などの唐物が第一とされ、厳かで均整のとれた美の世界が評価されました。

-

2 灰被天目茶碗

中国・宋~元(14~15世紀)

室町時代の唐物の茶道具の評価では、天目茶碗のうち第一は曜変天目、次は油滴天目…といった順番で格付けがされていました。釉が灰を被ったような色をしていることから名付けられた灰被天目は、当初は低く格付けられていましたが、「わび茶」の芽生えにより、評価されるようになります。

〇に始まる美濃桃山陶

15世紀末頃、唐物で荘厳に飾る「茶の湯」とは一線を画し、より簡素な美を好む「わび茶」が生まれ、安土桃山時代(16世紀末)に千利休によって大成されます。四畳半の「草庵茶室」で茶をたて客をもてなす、現代の私たちがイメージする茶の湯の形式はこのときに成立したものです。「わび茶」の流行を受け、美濃でも唐物にはなかった形や色彩の茶陶が生まれました。黄瀬戸や瀬戸黒など、「美濃桃山陶」と呼ばれる和物茶陶の誕生です。

-

3 黄瀬戸茶碗 銘春曙

安土桃山時代(16世紀末)

黄瀬戸は灰釉を意識的に黄色く発色させたやきもので、形はゆがみのない端正な造りです。刻線文や印花で文様が施され、黄色をベースとしてアクセントで緑彩(胆礬)や鉄彩を装飾した色彩に特徴があります。器種は向付や鉢などの食器、花入、水指などで、本作も向付だったものが、後に茶碗に見立てられました。 -

4 灰志野大鉢

安土桃山時代(16世紀末)

灰志野は、長石に灰を含む釉薬が施されたやきもので、青白い発色が特徴です。長石釉が施される志野に先行して、筆による鉄絵も始まります。端正な器形は黄瀬戸と共通し、ロクロ成形を基本とする正円形に加え、型を用いた四角形の向付などもつくられました。

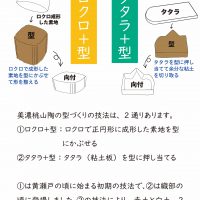

変化は□から、

黄瀬戸と瀬戸黒に始まる美濃の和物茶陶の生産は、つづく志野の登場により本格化します。当初、器形はロクロ成形による正円形を基本としつつも、黄瀬戸の黄・緑・茶色、瀬戸黒茶碗の筒形など、それまでになかった独自の色彩や形の表現が生まれました。加えて、ロクロ成形後に手で変形させたり、型に打ち込んだりして成形する技法が現れ、四角形や五角形など、円形ではない器形が現れます。形の変化は、志野の段階でより多様になっていきます。

-

5-1 黄瀬戸小杯

元屋敷東窯

安土桃山時代(16世紀末)

重要文化財 -

5-2 黄瀬戸小杯

上から -

6 志野端反皿

元屋敷東窯

安土桃山~江戸時代(16世紀末~17世紀初)重要文化財

志野のモデルは、中国産の白磁や青花(染付)にあるといわれ、陶土に長石釉を施すことによって、それまでの国産陶器にはなかった白色のやきものが生み出されました。硬質な中国陶磁と異なり、やわらかな白色が志野の特徴です。志野の端反皿や輪花皿(麒麟の図)も、中国陶磁をモデルとしたものです。 -

7 志野輪花皿

元屋敷東窯

安土桃山~江戸時代(16世紀末~17世紀初) -

8 志野向付

元屋敷東3号窯

安土桃山~江戸時代(16世紀末~17世紀初)

重要文化財

美濃で本格的な和物の茶陶生産が始まるのが、志野の段階です。茶陶としての志野は、中国陶磁の写しから離れ、独自の造形へと変化を遂げていきます。当初、器形はロクロ成形した素地を手でゆがめたり、型を用いたりして単純な四角形へと変形させる程度でしたが、形はしだいに多様になっていきます。 -

9 志野向付

安土桃山~江戸時代(16世紀末~17世紀初) -

10 志野向付

安土桃山~江戸時代(16世紀末~17世紀初) -

11 志野茶碗

安土桃山~江戸時代(16世紀末~17世紀初)

多彩な鉄絵も志野の特徴の一つです。志野の茶碗には抽象的な文様が、向付や鉢などの懐石用食器には草花など具象的な文様が描かれることが多いようです。この茶碗の外面には、花、渦巻、源氏香、桧垣など、日本古来からの文様が鉄絵で描かれます。 -

12 志野向付

元屋敷東窯

安土桃山~江戸時代(16世紀末~17世紀初)

重要文化財 -

13 鼠志野額鉢

安土桃山~江戸時代(16世紀末~17世紀初)

鼠志野は、白土の素地の上から鉄化粧を施し、文様を掻き落とした後に長石釉をかけて焼成したものです。鉄化粧の部分が鼠色に、掻き落とした文様が白く発色し、白地に黒い絵の志野とは配色が反転します。本作は、型打ちによって長方形に整えられた鉢で、掻き落としで網干に千鳥という浜辺の情景が描かれます。 -

14 志野大鉢

元屋敷東窯

安土桃山~江戸時代(16世紀末~17世紀初)

重要文化財

これは、△?

江戸時代初頭(17世紀初)、黄瀬戸、瀬戸黒、志野によって培われた技術を集大成して生まれた美濃桃山陶が「織部」です。

戦国から江戸時代へと移り変わる動乱期の世相や海外から流入する新しい文化などをその意匠に取り込んだ「織部」は、極端なまでの歪みと色彩を特徴とするやきものです。ロクロ成形後、手でぐにゃりと歪めた茶碗や水指の形は、それまでの正円形を基本としていた器の概念とは、全く異なるものでした。

-

15-1 美濃伊賀水指

江戸時代(17世紀初)

大鹿コレクション -

15-2 美濃伊賀水指

上から

美濃伊賀は、美濃で生産された伊賀風のやきもので、織部の一種に数えられます。全体に灰釉を薄く施し、その上に長石釉や鉄釉を流し掛けることで、伊賀焼のゴツゴツした質感を表現しています。本作は、ロクロ成形後に胴上部をゆがめて整えた結果、口が三角形になっています。口づくりに合わせ、漆器の蓋も三角形に形造られました。

茶碗の形の変化

瀬戸黒から織部黒へ

瀬戸黒の漆黒色は、鉄釉を焼成中に引き出し急冷させることで生まれます。続く、織部黒の色も同じ技法によります。初期の瀬戸黒茶碗は腰の丸い半筒形ですが、しだいに器高は低く、外面にはヘラ削りを施したりロクロ目を強調するなど造形に作為が加えられるようになります。次の織部黒になると、造形はさらに作為的になります。極端なまでにゆがみを加えた沓形茶碗へと変化していきます。

-

16 瀬戸黒茶碗

安土桃山時代(16世紀末) -

17 織部黒茶碗

元屋敷東窯

江戸時代(17世紀初)

重要文化財 -

18 織部黒茶碗

元屋敷窯

江戸時代(17世紀初)

重要文化財 -

19 黒織部茶碗

元屋敷窯

江戸時代(17世紀初)

重要文化財

志野から志野織部へ

長石釉を施し大窯で焼成したものを「志野」、志野と同じ技法を用いて連房式登窯で焼成したものを「志野織部」と呼びます。志野より志野織部が後出のもので、茶碗の形は、瀬戸黒から織部黒へ至るのと同様の変化をたどります。また、志野では白濁していた長石釉が、志野織部では透明になるため、下に描かれた鉄絵がくっきりと見えます。

-

20 志野茶碗

元屋敷東窯

安土桃山~江戸時代(16世紀末~17世紀初)

重要文化財 -

21 志野茶碗

元屋敷東窯

安土桃山~江戸時代(16世紀末~17世紀初)

重要文化財 -

22 志野茶碗

安土桃山~江戸時代(16世紀末~17世紀初)

大鹿コレクション -

23 志野織部茶碗

江戸時代(17世紀初)

ゆがめた形、ゆがんだ形

-

24 美濃伊賀水指

江戸時代(17世紀初)

織部は成形時に意図的にゆがめることで生み出された造形ですが、焼成中の窯の中で、意図せずひしゃげてしまう製品も多くありました。その当時は焼け損じとして窯の周囲に打ち捨てられ、やがて地中に埋もれていきました。ところが、昭和時代の発掘ブームの頃に掘り出されて、このゆがみが評価され、茶道具として使用されることがありました。本作も元屋敷窯からの発掘品と伝わります。 -

25 美濃伊賀花入

江戸時代(17世紀初)

織部は成形時に意図的にゆがめることで生み出された造形ですが、焼成中の窯の中で、意図せずひしゃげてしまう製品も多くありました。その当時は焼け損じとして窯の周囲に打ち捨てられ、やがて地中に埋もれていきました。ところが、昭和時代の発掘ブームの頃に掘り出されて、このゆがみが評価され、茶道具として使用されることがありました。本作も元屋敷窯からの発掘品と伝わります。 -

26 織部茶入

江戸時代(17世紀初)

鉄分の多い褐色の胎土に鉄釉が掛けられた本作は、御殿窯の特徴を示しています。御殿窯は、江戸時代初頭に妻木(現土岐市妻木町)を本拠としていた妻木氏御殿のすぐ脇に築かれた窯です。全体にゆがんで傾いた姿は焼成中に変形したもので、おそらく窯跡から掘り出され、茶道具として使用されてきたものでしょう。

そして生まれた、たくさんの形

黄瀬戸の頃に登場した型を用いた成形技法は、織部でよりいっそう盛んになります。なかでも型打ちによって生み出された織部向付の形は、扇形、木瓜形、千鳥形などと、数えきれないほどの種類がありました。

織部の流行が過ぎ、次に美濃で登場する御深井釉製品は、織部とはがらりと印象が変わり、動植物などの具象的な形状が型で表現されるようになります。

-

27 型が生み出す形

-

28 青織部向付

元屋敷窯

江戸時代(17世紀初) -

29 青織部向付

元屋敷窯

江戸時代(17世紀初)

重要文化財 -

30 青織部向付

元屋敷窯

江戸時代(17世紀初)

重要文化財 -

31 鳴海織部向付

元屋敷窯

江戸時代(17世紀初)

重要文化財 -

32 青織部向付

元屋敷窯

江戸時代(17世紀初) -

33 鳴海織部向付

元屋敷窯

江戸時代(17世紀初)

重要文化財 -

34 志野織部向付

元屋敷窯

江戸時代(17世紀初)

重要文化財 -

-

-

-

-

35 青織部向付

元屋敷窯

江戸時代(17世紀初)

重要文化財 -

36 鳴海織部向付

元屋敷窯

江戸時代(17世紀初)

重要文化財 -

37 鳴海織部向付

元屋敷窯

江戸時代(17世紀初) -

38 志野織部向付

元屋敷窯

江戸時代(17世紀初)

重要文化財 -

39 御深井釉大鉢

江戸時代(17世紀前半)

灰釉を還元焼成した御深井釉製品は、中国の青磁をモデルにしたものもみられ、美濃桃山陶以前の静謐な美の世界への評価が戻ってきたかのようです。型による造形も草花などを精巧に象ったものが特徴です。 -

40 御深井釉算木手花入

江戸時代(17世紀前半)

御深井釉が淡い青緑色に発色した本作は、中国青磁の写しとしてつくられた花入です。表面の文様が占いや計算に用いる道具「算木」に似ていることから「算木手」と呼ばれます。 -

41 御深井釉立鼓花入

江戸時代(17世紀前半)

これは、何の形?

-

42 青織部向付

窯ヶ根窯

江戸時代(17世紀初)

江戸時代初頭、南蛮貿易が盛んとなり、西洋の文化が流入してきました。織部のデザインには、そうした新しい文化を取り入れたものがみられ、こうした台付向付はガラスや錫製の台付杯の影響が考えられます。 -

43 青織部天目台

元屋敷窯

江戸時代(17世紀初)

重要文化財

天目台は、天目茶碗をのせるための台です。漆器が一般的ですが、黄瀬戸や織部の時代には陶製天目台がつくられました。側面に山水文が描かれた青織部天目台は、とても華やかな印象です。 -

44 弥七田織部向付

江戸時代(17世紀初)

弥七田織部は、大萱(可児市)の弥七田窯で焼かれたもので、銅緑釉の流し掛けや「赤楽」というピンク色の顔料などを特徴とし、垢ぬけた印象の織部です。本作は平安貴族が恋文を認め結んだ「結び文」を象った向付です。

【凡例】

- このページは、土岐市美濃陶磁歴史館企画展『開館44年収集の軌跡Ⅰ 〇△□ 美濃桃山陶の形展』のバーチャル展覧会である。

- 会期:2023年6月10日~9月23日

- 展示作品は全て土岐市美濃陶磁歴史館所蔵品である。

- 各作品写真のキャプションは、作品名、窯名、制作年代、文化財指定の順に明記した。

- 掲載資料は必ずしも展示の順序と一致しない。また、展示しているが掲載しない資料がある。

- 解説文は当館学芸員の春日美海が執筆した。

- 掲載写真の無断転載を禁ずる。